物質理工学院 応用化学系

エネルギー・情報コース(博士課程)

野中 菜々子さん

インターネットで行き着いた理想の研究室

そして修士博士一貫の卓越したプログラム

私は元来化学がとても好きで、大学時代には埼玉の大学で半導体材料に関する研究をしていました。大学で身の回りの科学技術について知識を深めていく中で、しだいにエネルギーの効率的な利用の重要さを実感し、蓄電池の開発に興味を抱くようになりました。そして、大学院では再生可能エネルギー由来の電力を効率よく活用できる蓄電池の研究がしたいと考えるようになり、インターネットでさまざまな大学の研究室について調べたり、学院の説明会に足を運んだりしていました。その中で最も惹かれたのが、現在籍を置いている荒井創教授の研究室でした。

電池の研究というと新たな材料の開発を主目的とする材料系が多いのですが、荒井研究室では、まず電池そのもののメカニズムをしっかり理解したうえで、次のステップとして性能向上や新しい材料の開発に進もうというところに研究の重きを置いている点にとても共感を覚え、大学院ではここで蓄電池の研究がしたいと強く思うようになりました。

このような経緯から本大学院の修士課程での学修についてさらに調べているうちに、「エネルギー・情報卓越教育院」のWebサイトを見つけ、東京工業大学(当時)にはエネルギーの専門家になるために学習機会と経済支援の両面から後押ししてくれる修士博士一貫のプログラムがあることを知りました。このことが、結果的に博士課程への進学および本教育院への登録を志望する決め手となりました。

合同プログラムを通じて中国に研究留学

2022年4月、東京工業大学(当時)修士課程に進学し、物質理工学院で応用化学系エネルギーコースを専攻しました。「車載用電池の研究が活発な中国で研究してみたい」という思いから、北京にある清華大学との大学院合同プログラムにも応募し、面接練習や中国語学習などの留学準備を重ねていました。そして、同年9月から清華大学の修士課程(材料学院)へと進みました。

当時はまだコロナ禍で最初の1カ月はオンライン授業でしたが、10月より現地での通学が叶い、翌2023年10月までの約1年間、中国で蓄電池の研究を行うことができました。そして帰国後、2024年4月より「エネルギー・情報卓越教育院」に登録、博士課程(応用化学系エネルギー・情報コース)に進んだ現在も引き続き本教育院で学びと研究の日々を送っています。

次世代電池の実用化を目指し

課題解決に挑む研究の日々

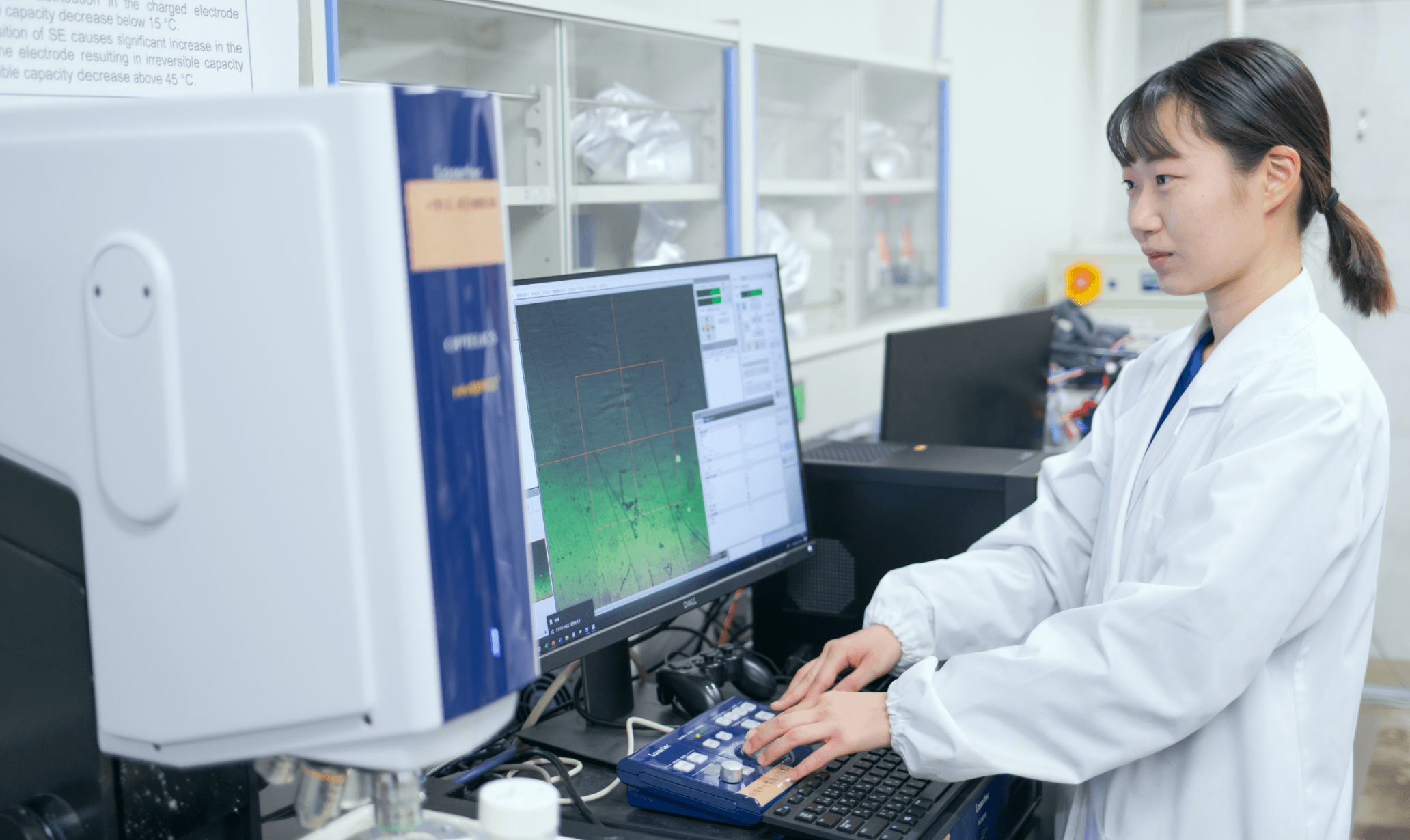

物質理工学院では、「二機能性空気極の反応場のその場光学観察」をテーマに研究を行っています。

今、持続可能な社会に向けて、再生可能なエネルギーをもっと活用していこうという動きが活発化していますが、何しろ自然が相手ですので、例えば太陽光であれば昼間しか電気をつくれません。となると、日中に発電した電気を貯蔵し夜に使うという蓄電池の技術がものすごく重要になるわけです。

電池の中で有名なものはスマートフォンにも使用されているリチウムイオン電池なのですが、可燃性の材料を使っていることから、大型なものになればなるほど発火や暴発の危険性が高くなります。しかも、リチウムは高価な材料ですので、例えば電気自動車など大規模用途で蓄電池を運用するためには、リチウムよりも安く、かつ安全に蓄電できる電池の開発が必須となります。その次世代電池の有力候補とされているのが「空気二次電池」なのですが、現時点ではまだまだ改善点があり、実用化に至っていません。その改善策の一つとして、私は空気二次電池中の正極(二機能性空気極)で発生する充放電時のロスを低減し、エネルギー変換効率を向上させるための研究に注力しています。

多彩な交流やプラスαの学びを通じて

自らのバックグラウンドに付加価値を持つ

「エネルギー・情報卓越教育院」では、研究そのものは行いません。自分が所属している学院・系・コースでの研究を主軸にプラスαの学習の場が用意されています。私自身もさまざまな授業やイベントに参加し、教育院に所属する他の学生や企業の方々、海外大学の教員との交流やディスカッションを通じてマルチスコープや国際協働スキルを日々鍛えています。

修士課程では、私はエネルギー学理科目群、ビックデータ科学科目群、社会構想科目群を履修し、それぞれの講義の中で、エネルギーデバイスやシステムに関する体系的で幅広い専門知識、ビックデータ科学の基礎知識やスキル、人工知能やデータサイエンス技術を用いた社会実装という応用面の知見、さらには経済学や政策論など社会科学分野で渡り合っていくための素養を身につけることができました。このような本教育院での学びを経て、自分の研究が社会においてどのような位置づけなのか、俯瞰的・多角的な洞察を行えるようになり、自身の成長を実感しています。

博士課程ではInfoSyEnergy卓越実践科目群を履修しており、国際フォーラムや各種ワークショップで幅広い研究分野の学生、国際メンターとディスカッションを重ね、多角的な視点やグローバルな人的ネットワークを構築するとともに、コミュニケーション能力やディスカッションスキルを磨いていきたいと考えています。

昨年(2024年)11月と12月の国際フォーラムに初めて参加しました。国際フォーラムの開催内容は毎年様々ですが、昨年は提携する海外8カ所の研究施設の一つに約1週間滞在するという内容で、私はNY近郊にあるプリンストン大学でロケット燃料の燃焼技術に関する研究室を5日間見学させていただきました。派遣先の研究室の学生と意見交換を行い、実際に実験する様子を見学させていただき、海外の大学の研究環境や学生生活を肌で感じられたことは貴重な体験でした。帰国後の12月には、本教育院の学生と国際メンターが大岡山キャンパスに一堂に会し、互いの研究分野から創出されうる研究課題について議論を行い、分野横断的で多角的な視点を身につけることができました。

一言にエネルギーといっても、分野は多岐にわたります。自分が専門とする分野以外の学生と交流を持つことで、研究の視野が広がり、多角的にものごとを捉えられるようになります。私自身も半導体、電池という2つのバックグラウンドを生かして、多角的な視野を持った研究者になりたいと願っています。

学業や進路を縁の下で支える

経済支援と企業メンターの存在

経済的な支援が得られることも、非常にありがたいです。前述の国際フォーラムの渡航費も参加者は全額サポートが受けられます。特に、毎月いただいている奨励費は、研究で忙しくなかなかアルバイトに充てる時間が確保できない博士学生にとって、学業に集中するという面で非常に大きな支えとなっていることは確かです。

もう一つ、企業メンターの存在も、非常にありがたいです。年に一度企業の方がメンターについてくださって、1対1で面談ができる機会が設けられているのですが、私は昨年12月に1時間ほど相談に乗っていただきました。

当時博士課程に進学したばかりで将来像がはっきりとしておらず不安も多い時期でしたが、メンターの方から「研究を極めることばかりが博士ではない。研究室を運営するマネジメント、学会で研究を発表するプレゼンテーションなど多彩な活躍の場があるのだから、必ずしも研究に絞らなくてもいい」とアドバイスをいただけたことで、一気に目の前が明るくなりました。

実際にその方は博士になられて企業の中で研究をサポートするマネジメントをしていらっしゃったので、とても説得力を感じ、「そうか、研究1本じゃなくてもいろんな生かし方があるんだ」と気づいて、いろんな選択肢が見えてきたことが、結果的に日々の研究活動の大きな糧となっています。

多様な学びや経験を通じて自分の将来像が見えてくる

「エネルギー・情報卓越教育院」は、学習機会と経済支援が充実しており、意欲が高ければ高いほど、成長が実感できる恵まれた環境が用意されています。所属している学院・系・コースの研究だけでは得られない新たな出会いや学び、経験を通して、きっと自分の世界が広がるはずです。

また、やりたいことと自分の進むべき進路がまだ結びついていない人にもぜひおすすめしたいです。私自身化学が好きで、持続可能な社会に貢献できるような電池を開発したいという思いを抱いて博士課程に進んだものの、その先のビジョンは正直あまり見えていませんでした。しかし、本教育院でイベントに参加し、いろいろな方と交流を重ねていく中で、自分の将来の選択肢は確実に広がっていると実感しています。

もちろん、イベントに参加するための準備もありますし、授業もほかの学生よりも多く受講する必要がありますが、向上心を持っている方だったら、「その大変さを乗り越えることで自分の将来につながる」という発想になると思います。自分の可能性を広げて、もっとより良い自分のスキルの生かし方を発見したいという方には絶好の学びの場であると考えています。

物質理工学院 応用化学系

エネルギー・情報コース(博士課程)

野中 菜々子さん

物質理工学院 応用化学系

エネルギー・情報コース(博士課程)

野中 菜々子さん

- 2022年4月

- 東京工業大学(現:東京科学大学)修士課程 入学

物質理工学院 応用化学系 エネルギーコース - 2022年9月

- 清華大学 修士課程 入学

東京科学大学・清華大学 大学院合同プログラム ナノテクノロジーコース - 2024年1月

- 清華大学 修士課程 材料学院 修了

- 2024年4月

- エネルギー・情報卓越教育院 登録

- 2024年9月

- 東京工業大学(現:東京科学大学)修士課程 修了

- 2024年10月

- 東京科学大学 博士課程 入学

物質理工学院 応用化学系 エネルギー・情報コース

(2025年2月取材)